YOGYAKARTA – Penerapan strategi herd immunity untuk menghambat penyebaran virus corona jenis baru penyebab COVID-19, SARS-CoV-2, saat ini menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

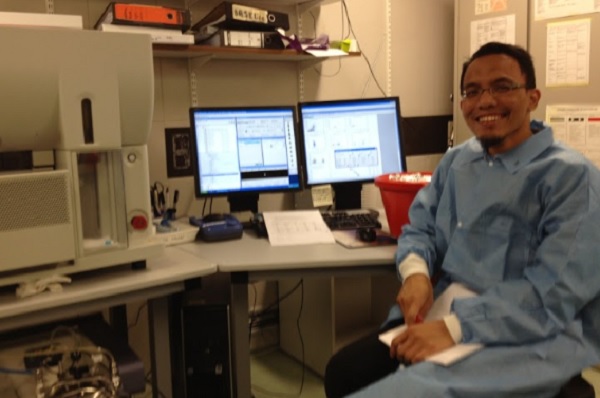

Dosen sekaligus peneliti virus Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM, dr. Mohamad Saifudin Hakim, M.Sc., Ph.D., menjelaskan bahwa herd immunity atau yang dikenal sebagai kekebalan kelompok merupakan kondisi ketika suatu kelompok atau populasi manusia kebal atau resisten terhadap penyebaran suatu penyakit infeksi. Untuk mencapai kekebalan kelompok tersebut, sebagian besar populasi harus memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit. Dengan begitu, mayoritas populasi yang telah kebal akan dapat melindungi sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kekebalan, misalnya karena terdapat kontraindikasi dilakukannya tindakan vaksinasi.

“Virus itu kan butuh inang (host) untuk mempertahankan siklus hidupnya. Dan saat individu dalam populasi kebal terhadap virus tersebut, maka virus tidak bisa lagi menemukan inang untuk hidup”, jelasnya, Kamis (04/06/2020).

Hakim menyebutkan bahwa terdapat dua cara untuk menciptakan kekebalan kelompok ini. Pertama, secara artifisial melalui tindakan vaksinasi. Vaksinasi ditujukan untuk merangsang tubuh membentuk kekebalan sebelum terpapar infeksi suatu penyakit secara alami.

Kedua, secara alamiah dengan infeksi alami. Kekebalan kelompok ini didapat ketika seseorang terinfeksi penyakit secara alami. Selanjutnya, tubuh akan merespon dengan membentuk kekebalan ketika berhasil sembuh dari infeksi tersebut.

“Jadi ada 2 cara untuk membentuk herd immunity, yakni terinfeksi virus atau bakteri secara alami atau dengan vaksinasi”, tutur pria yang meraih gelar doktor di bidang virologi dan imunologi dari Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Belanda ini.

Menurutnya, herd immunity melalui vaksinasi akan jauh lebih aman dibandingkan dengan infeksi secara alami. Sebab, vaksin telah didesain sedemikian rupa baik dari komponen virus atau virus yang dilemahkan untuk dapat merangsang terbentuknya kekebalan tubuh namun tidak menimbulkan sakit atau penyakit. Di samping itu, vaksinasi tidak menyebabkan seorang individu menjadi infeksius atau dapat menular karena bahan vaksin hanya dibuat dari partikel virus (salah satu bagian anggota tubuh virus) atau virus hidup yang dilemahkan yang dihilangkan potensi atau gen penularannya. Cara vaksinasi ini juga telah dikaji melalui ribuan penelitian di seluruh dunia dan hanya menimbulkan efek samping yang minimal bagi tubuh yang telah diketahui dan bisa diantisipasi oleh petugas kesehatan terlatih.

Sebaliknya, herd immunity dengan infeksi secara alami sangatlah berisiko. Tidak hanya menyebabkan terjadinya sakit atau penyakit, tetapi individu yang terkena infeksi alami juga berpotensi menjadi agen penularan. Kondisi tersebut akan semakin memakan banyak korban jiwa sampai pada tahap penularan dapat berhenti setelah individu yang tersisa dapat bertahan hidup dan memiliki kekebalan. Sementara itu, dalam kasus COVID-19, belum ada kepastian apakah kekebalan yang didapat secara alami terhadap SARS-CoV-2 benar-benar dapat melindungi seseorang dalam jangka waktu yang lama atau tidak akan terinfeksi kembali.

“Sayangnya, untuk kondisi sekarang ini, vaksin masih agak jauh tahap pengembangannya untuk bisa secara efektif mengatasi COVID-19”, terang dosen Departemen Mikrobiologi FKKMK UGM ini.

Penemuan vaksin yang efektif yang masih berada di jalan yang panjang menjadikan banyak negara harus menekan penularan virus SARS-CoV-2 dengan pembatasan aktivitas sosial yang ketat. Hanya saja, lanjutnya, menerapkan skenario herd immunity dengan infeksi alami untuk mengatasi penyebaran SARS-CoV-2 ini di mata para ilmuwan tentu sangat tidak etis. Karena secara praktis, sama saja dengan membiarkan kelompok masyarakat tertentu yang memang rentan, untuk terkena dampak infeksi yang berat. Misalnya kelompok usia tua, kelompok masyarakat dengan penyakit komorbid, dan individu dengan gangguan autoimun atau berbakat alergi.

Banyak negara, salah satunya Vietnam, telah membuktikan bahwa mereka bisa mengontrol penularan virus SARS-CoV-2 dengan pembatasan aktivitas yang ketat. Mereka tidak perlu menunggu sampai terbentuk herd immunity. Pengalaman dunia dengan wabah SARS-CoV sebelumnya pada tahun 2002-2003 juga menunjukkan bahwa wabah bisa ditekan dengan isolasi, karantina, lockdown, identifikasi hewan pembawa, tanpa harus menunggu herd immunity terbentuk.

Oleh karena itu, Hakim menekankan bahwa konsep herd immunity tidak boleh diterapkan atau menjadi tujuan dalam menanggulangi wabah COVID-19, yang infeksinya masih menyebar dengan liar. Masyarakat tidak boleh dibiarkan bebas begitu saja seperti kondisi sebelum ada wabah.

“Pemerintah harus tetap menerapkan aturan secara ketat seperti menganjurkan tetap memakai masker saat berkegiatan di luar rumah, jaga jarak, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menghindari kerumuman massa, membatasi aktivitas sosial, melakukan isolasi dan karantina bagi yang terpapar virus dan lainnya,” terang Hakim yang saat ini tengah melakukan persiapan dengan tim peneliti Pusat Kajian Kesehatan Anak untuk melakukan Uji Klinis Vaksin Rotavirus Fase III.

Sementara itu, adanya wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan new normal di Indonesia masih dipahami sebagian masyarakat sebagai strategi herd immunity secara bebas dan tidak terkontrol. Dia menjelaskan bahwa hal tersebut salah kaprah. New normal yang dimaksudkan bukan berarti pemerintah membiarkan masyarakat beraktivitas layaknya tidak ada wabah. Konsep new normal yang dibentuk pemerintah adalah masyarakat mulai kembali menjalankan aktivitas secara biasa, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan usaha tetap mengendalikan penyebaran infeksi.

“Di era new normal, pemerintah memang tidak menerapkan herd immunity tanpa kontrol, tetapi dengan pembatasan sosial yang sedikit dibuka disertai dengan kampanye perubahan perilaku. Kendati begitu, langkah ini tetap berimplikasi pada terbentuknya herd immunity, meskipun dalam jangka yang panjang”, paparnya.

Namun, menurutnya langkah ini pun masih berisiko gagal. Apakah herd immunity memang betul bisa tercapai atau tidak belum dapat dipastikan. Pasalnya, hingga kini belum ada data dan bukti yang valid bagaimana kekebalan terhadap SARS-CoV-2 terbentuk setelah infeksi alami.

Beberapa studi melaporkan bahwa kekebalan terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 hanya baru muncul pada 10% dari total seluruh individu yang terinfeksi. Sehingga, seharusnya protokol yang lebih ditekankan oleh Pemerintah adalah langkah-langkah mencegah persebaran wabah.

Namun demikian, dia berharap bahwa pemerintah tidak terlalu terburu-buru mengimplementasikan new normal pada bulan Juli mendatang. Pemerintah diharapkan bisa mengkaji ulang rencana tersebut. Sebab, melihat trend nasional jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air masih cenderung bertambah di berbagai daerah, sehingga upaya-upaya mencegah penyebaran virus masih perlu dioptimalkan didukung dengan peningkatan kapasitas melakukan tes, contact tracing, serta disertai berbagai upaya kontingensi/ emergensi karantina untuk mencegah munculnya klaster baru.

“Trend nasional tetap naik dan belum ada tanda penurunan signifikan secara konsisten. Semestinya new normal diterapkan setelah kurva melandai atau ada penurunan jumlah kasus secara signifikan yang konsisten. Jadi kalau new normal dijalankan bulan Juli, maka pemerintah harus siap kalau ada pertambahan kasus baru lagi”, paparnya. (pr/kt1)

Redaktur: Faisal