Oleh: Moh. Husril Mubariq*

Membicarakan tentang orang-orang sufi, tentu erat kaitannya dan tidak terlepas dari humor, karena setiap kaum sufi pada dasarnya memiliki sifat yang sama; sering “bercanda” dan membuat orang lain tertawa. Mereka tahu bahwa melalui tawa akan mampu membuka hati, sehingga wawasan dapat dengan mudah merasuk lebih dalam. Maka, dipilihlah oleh mereka, humor sebagai salah satu pengajaran yang efektif tanpa harus memberikan banyak beban.

Dengan style humor, kaum sufi dapat mengatasi persoalan rumit nan jelimet. Sebagaimana Abu Nawas—ada yang meyakini dari kesederhanaannya, Abu Nawas dikatakan sebagai seorang guru sufi—yang dengan sebab kecerdikannya ia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam hidupnya. Dengan tingkahnya yang aneh, lucu dan terkadang terkesan tidak masuk akal, Abu Nawas juga berhasil melengserkan seorang Kadi (penghulu) yang bermoral bejat di kota Baghdad. Dan masih banyak lagi hal-ihwal lainnya tentang Abu Nawas yang bermuara pada kebaikan.

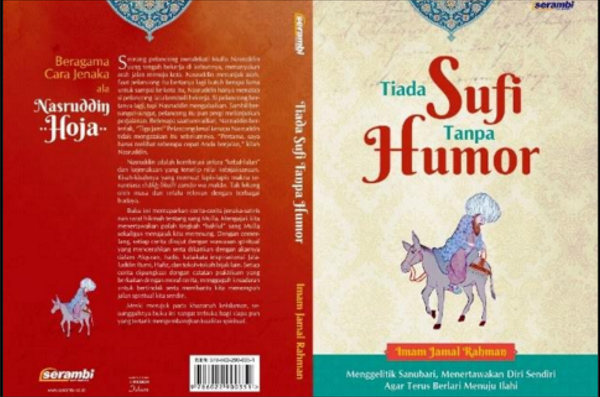

Selain Abu Nawas, tokoh sufi jenaka lainnya ialah Mullah Nasruddin. Ia merupakan seorang muslim asal Timur Tengah berwawasan universal yang diterima sebagai warga dunia, sehingga di zaman mutakhir ia adalah tokoh populer di Tiongkok. Dan kini, di tengah-tengah kita sudah hadir buku “segar” tentang humor Mullah Nasruddin, Tiada Sufi Tanpa Humor, yang diterjemahkan oleh Fahmy Yamani dari buku Sacred Laughter of the Sufis, Awekening the Soul with the Mulla’s Comic Teaching Stories & Other Islamic Wisdom, karya Imam Jamal Rahman di USA.

Buku setebal 240 halaman ini menyuguhkan berbagai cerita (humor) dan wawasan mencakup ayat-ayat Alquran yang relevan, ucapan Nabi Muhammad, serta kutipan atau pepatah kaum sufi yang kemudian untuk direnungkan. Sebagai contoh simaklah potongan kisah berikut, “Pada suatu malam, Mullah mencari kuncinya di jalanan yang gelap. Teman-temanya bergabung dalam pencarian itu, dengan sia-sia, sampai akhirnya seseorang bertanya, ‘Menurutmu, kira-kira di mana kau kehilangan kunci itu? Aku bertanya agar kami dapat lebih fokus dalam pencarian kami.’ Mereka sangat terkejut saat Mullah menjawab bahwa dia sebenarnya kehilangan kunci di dalam rumahnya. ‘Lalu, kenapa mencarinya di sini?’ tanya mereka dengan takjub. ‘Sebab’ sahut Mullah, ‘di sini terang sekali, sementara rumahku gelap gulita’”. (hlm. 143).

Sejenak, mungkin akan terlintas di benak kita, betapa “konyol”nya Mullah mencari kuncinya yang hilang di tempat yang tidak sesuai dengan hilangnya kunci itu. Tapi, mari kita introspeksi diri kita, seberapa sering kita melakukan hal yang sama? Terkadang, tatkala kita kehilangan kebahagiaan dan ketenangan pikiran karena kesulitan yang dihadapi dalam hubungan, pekerjaan, atau penghasilan, lalu kenapa kita seringkali mencari apa yang hilang dalam hal-hal di luar kita? Mengapa tidak mencarinya dalam hati kita sendiri? Dengan inilah kita dapat merenungkan kisah Mullah tersebut dikaitkan dengan Firman Allah, bahwa “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’d: 11). Di sinilah sebenarnya sebagai salah satu cara bijak untuk sebuah perjalanan batin.

Sebuah kisah Mullah lain memberikan wawasan parsial ke dalam banyak aspek wahyu yang menyatakan, “Maka ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah.” Suatu ketika Mullah melakukan perjalanan ke Kakbah yang suci di Makkah dan setelah sekian jam berdoa dan meditasi, dia tertidur di masjid agung itu. Kakinya kebetulan mengarah ke Kakbah suci dan hal ini membuat beberapa warga Makkah tersinggung, yang membangunkannya dan memberitahunya bahwa mengarahkan kakinya ke arah Rumah Allah adalah tindakan yang tidak menghormati.

“Mohon maaf untuk ketidaktahuan saya,” kata Mullah. “Tolong angkat kaki saya dan tempatkan ke arah Allah tidak ada.” Mendengar tanggapan itu, orang-orang Makkah yang menegurnya itu tidak mengganggu Mullah lagi. (hlm. 186). Kisah Mullah ini lucu dan terkesan menyangkal. Tapi pada dasarnya Mullah bermaksud membuat orang-orang Makkah itu—dan juga kita—sadar bahwa keberadaan Allah tidak tergantung pada ruang dan waktu. Ayat tersebut di atas beserta kisah Mullah harus dihayati, bahwa Allah selalu bersama dan dekat dengan kita di mana pun dan kapan pun sebagaimana firman-Nya, “Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya” (QS. Qaaf: 16).

Sebagai catatan penting, bahwa humor sufi tidak hanya sebatas bahan lelucon untuk ditertawakan. Tapi, kedalaman makna humor sufi perlu dipahami lebih jauh; bahwa seyogianya humor sufi mengandung hikmah untuk mengembangkan kualitas spiritual pemeluk agama Islam untuk menjadi muslim sejati; menambah keimanan dengan maksud untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Rabbul Izzati. Dari itulah, di tiap-tiap bab dalam buku ini—selain disertai renungan-renungan—juga dilengkapi dengan latihan-latihan spiritual yang terdiri dari pertanyaan untuk merangsang renungan diri. Selamat membaca! Wallahu A’lamu bi al Shawab! (*)

Data Buku

Judul: Tiada Sufi Tanpa Humor

Penulis : Fahmy Yamani

Cetakan: Pertama

Tahun Terbit: Maret 2015

Penerbit: Serambi Ilmu Semesta

Tebal: 240 halaman

ISBN: 978-602-290-035-1

* Presensi Adalah Alumni An-Nibron Karangbudi Gpura sekaligus Mahasiswa Instika dan Kru Duta Santri PPA. Lubangsa Selatan